皆様,こんにちは。

レジリエンス研修講師,ポジティブ心理学コーチの松岡孝敬です。

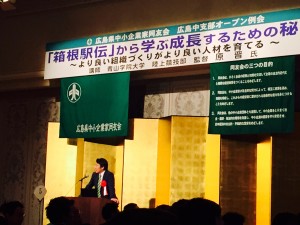

昨日,2月22日,広島県中小企業家同友会の例会があり,

会員として出席させていただきました。

その会では,青山学院大学陸上部監督の原晋氏をお招きし,講演会が開かれました。

原監督の指導法は,ポジティブ心理学コーチングやポジティブ組織論の

コンサルティングに通じる試みがあり,とても興味深く拝聴しました。

ご存知の方も多いですが,原氏は,今年の箱根駅伝で青山学院を一度もトップを

譲ることなく完全優勝で2連覇に導いた,今や時の人となった陸上界の異端児です。

お話を聞いていると,とてもレジリエンスの強い方だなあと感じました。

中京大学陸上部を経て地元,中国電力陸上部の1期生として入社するも,

27歳で故障し,事実上のクビを宣告され,一から関連会社の営業として

左遷同然で流され,そこで抜群の営業成績を残して、社内ベンチャー企業のメンバーに

抜擢されてそこでも結果を残すことになります。強烈なレジリエンス,負けじ魂ですね。

それで終わることなく,高校時代の後輩からの話で,低迷していた青山学院大学陸上部の

再建のため,監督就任のオファーが入ります。

一度は忘れかけていた陸上への情熱がふつふつと沸き起こり,

当初は大学の嘱託職員扱いという極めて低い条件の身分で,

家族の反対を強引に説得し,退路を断って青山学院陸上部の監督に就任します。

当然のごとく,順風満帆なチームづくりとはいかず,当初はさまざまな困難・

試練に会いますが,10年計画で戦略的にチームをつくっていき,

2015年大学駅伝2冠,箱根駅伝2連覇と輝かしい業績を立てられました。

最近,講演があると,話を聞きながら演者の“強みスポッティング”をするのが

癖になっているのですが,原氏のお話からは,「忍耐力」,「計画性」,「勇気」,

「情熱」,「大局観」といった強み(キャラクターストレングス)が感じられました。

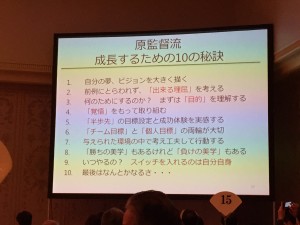

指導法もユニークで,「ハッピー大作戦」と称して,選手の幸福度(ハッピー指数)を

自己申告させて,選手のモチベーション,ポジティビティを上げたり,

「コカ・コーラ大作戦」と称して,選手の力を120%引き上げるような試みをしたりと,

まさにポジティブ心理学ベースの介入法,ポジティブ心理学コーチングと感じました。

自らを「ファーストペンギン」に例える陸上界の異端児は,まさにポジティブ組織論

でいう,“ポジティブな逸脱”(Positive Deviance)をしている方。

そして,そんなポジティブな逸脱者は,選手の自主性を重んじ,

ポジティブな組織文化を醸成し,コカ・コーラから炭酸が一気に噴き出すごとく,

選手のパフォーマンスを一気に最高潮に高めます。

残念なのは,日本の教育界,企業文化が,こんなポジティブな逸脱者,

異端児を育成するような社会になっていないことです。

私は,微力ながら自分のコンサルティングやレジリエンストレーニングで,

そのような文化を変えていきたいと思っています。ていうか変えます。